2025.09.08

<取組みのぞき見>社会福祉施設の地域における公益的な取組みをご紹介⑤ ~社会福祉法人 大阪婦人ホーム~

| 社会福祉法人 大阪婦人ホームでは、令和5年11月から毎週火曜日午前7時30分~8時15分頃まで、同施設内の地域交流センターにて、近隣の小学生を対象に朝食を提供する「はやねはやおきクラブ」を実施しています。活動を始めた当初は10人ほどの参加者でしたが、現在では35人を超える参加があります。 |

| スタッフは、同法人の救護部門の職員、保育部門の職員、地域の保護者の方などでローテーションを組んで活動しています。準備する朝食では、基本的におにぎりと汁物で、時にはカレーなども提供しています。今回は、6月10日に実施され、スタッフや参加している小学生へインタビューした内容等を紹介します。 |

▲スタッフのみなさん(石田易司さん:一番左、目さん:左から二番目、中さん:前列右から3番目、藤田さん:前列右から2番目、福越さん:後列) |

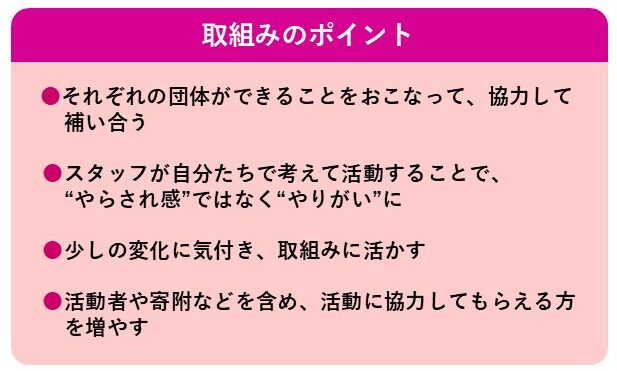

| 自分たちで考えて活動をつくる |

| 当日は、あいにくの雨でしたが、35人もの参加がありました。参加したこどもたちは、ご飯を食べ終わると、「行ってきます!」と元気に職員へ伝え、職員も「行ってらっしゃい!」と見送りました。 |

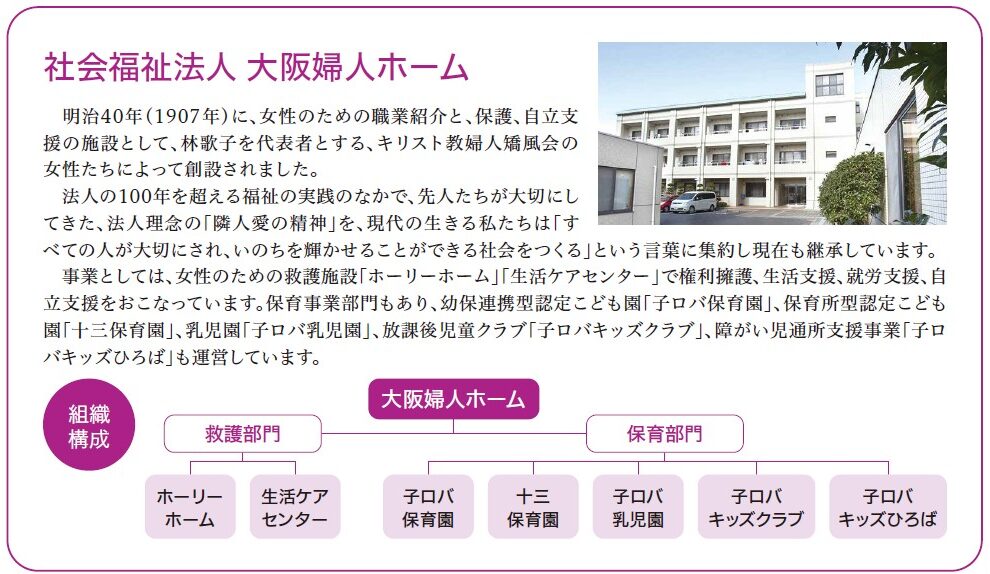

| この取組みは、年に1度、平野区社協や区役所、学校の校長先生や地域の施設などが集まる会議で小学校の先生と知り合ったことがきっかけで始まりました。 |

| 施設長の福越さんは、「学校の先生から、『早朝に校門前で学校が開くのを待っているこどもたちがたくさんいます。おそらく朝ご飯を食べていないこどももいるかと思うので、朝に集まることができる居場所をつくることはできないでしょうか』と相談がありました。トラック等の車の交通量が多く、通学路から外れていることもあり、安全が確保された道ではないため、交通事故に遭わないか心配がありました。また、スタッフでやってくれる方がいるのか、業務が増えたと感じて負担を感じないかなど、情報共有していいものなのかなども悩みました」と話しました。 |

| 続けて福越さんは、「悩んでいましたが、理事長に相談して職員会議であげると、『地域の為にやりましょう!』と言ってくれて、活動開始につながりました。やらされ感なく、自分たちのできる範囲で実施できるよう、私以外のスタッフが学校まで行き、先生と話し合いました。私が決めてしまうと、押し付けの‟やらされ感”が芽生えてしまうと思い、自分たちで活動をつくりあげる‟やりがい”へとつながることを大切にしました。学校と話し合いをした結果、学校からの協力も得られて、安全な道の導線を誘導していただいたり、チラシも配付していただけました。心配していましたが、活動できて、うれしく思っています」と語りました。 |

▲こどもたちはみんなで楽しく朝食を食べました |

| 行きたいと思う居場所をめざして |

| 職員の藤田さんは、「前日の晩に準備や早朝の出勤となり、スタッフも大変です。しかし、この活動でこどもたちと関わっていることから、顔見知りとなり、外で会ってもあいさつをしてくれ、こどもたちから声をかけてくれる時はうれしいです。また、提供しているご飯の食材は、パルコープや保護者等から寄附をいただき、運営しています。今後も継続して開催できるよう、寄附を集めたり、食事メニューの工夫などを頑張っていきたいと思います」と話しました。 |

| 同じく、職員の中さんは、「髪型や身長、雰囲気などで少しの変化に気づいた時は、声をかけるように意識しています。気付いてあげると、こどもたちも自分のことを気にしてくれていると感じるのか、喜んでくれます。『はやねはやおきクラブ』が、こどもたちにとって行きたいと思える居場所へとつながるよう、愛情込めてこどもたちと関わっていきたいと思います」と述べました。 |

| 参加しているこどもたちからは、「毎回参加して、楽しい」「みんなでご飯食べて、美味しい」「放課後も開けてほしい」などの感想がありました。 |

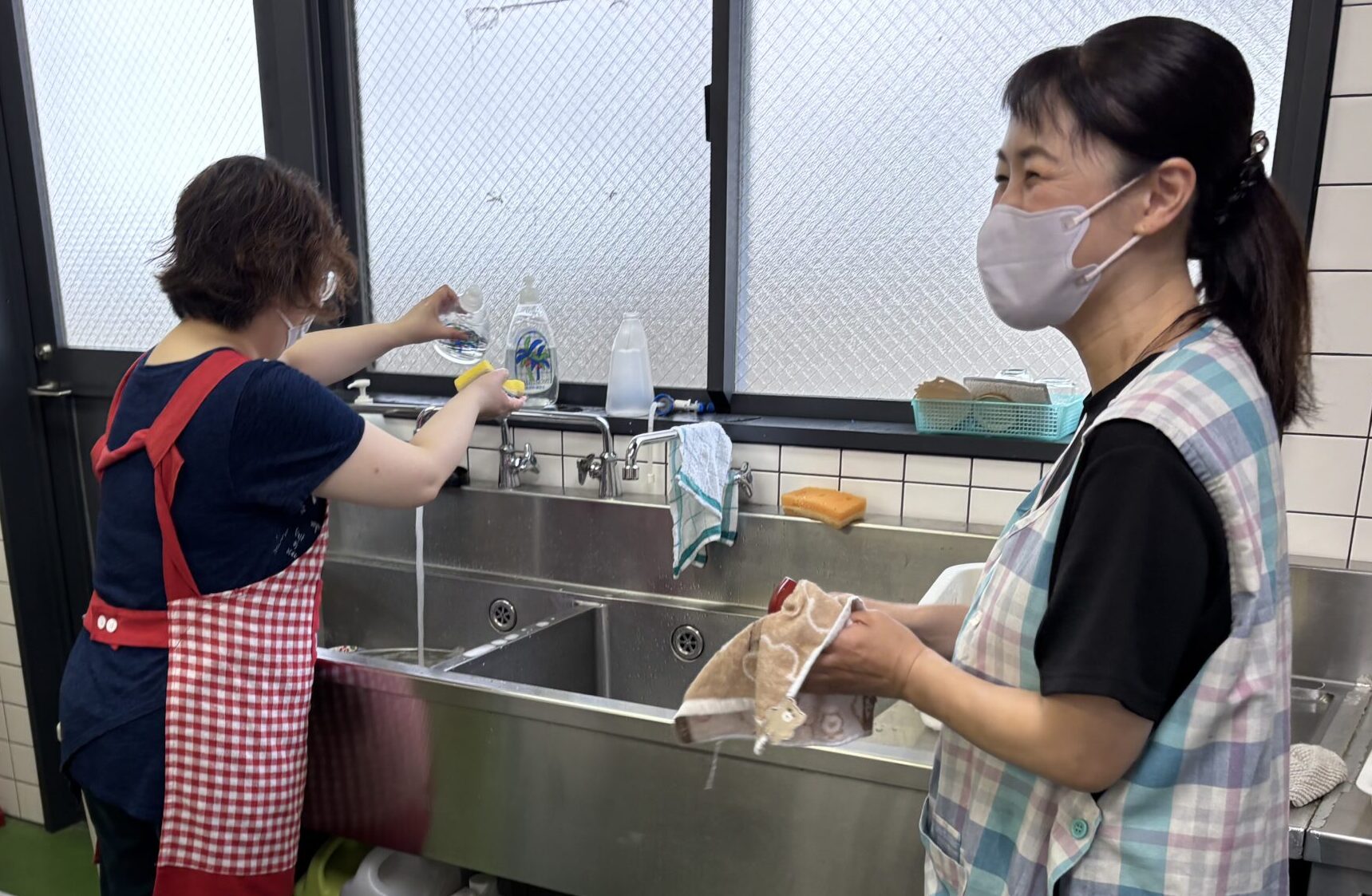

▲「今日もたくさん食べてくれてよかった」と喜びながら片付ける終了後の一枚 |

| それぞれの役割を果たして、機能を補い合う |

| 同法人理事長の石田易司さんは、「きっかけは学校の先生からの声かけではありましたが、できることをできるタイミングで活動することが大切だと思っています。この活動があることで、地域のこどもたちと関わることができる機会になっています。従事している職員は、いろいろな視点でこどもたちの変化を見ているので、こどもたちに関する情報を共有し合い、職員同士が、交流する機会にもつながっています。今後も学校ではなく、施設がおこなう居場所だからこそできる機能を活かし、学校や地域と協力して役割を果たしていきたいと思います」と語りました。 |

| 活動開始当初から関わっている職員の目さんは、「活動開始当初は、人見知りからなかなか話してくれないこどももいました。今では慣れてきたのか、打ち解けてこどもから話してくれます。活動に参加しているこどもで、宿題を持ってきているこどももいることから、今後は学習できる機会もあるといいのかなと思っています」と話しました。 |

| 今後の展望として、福越さんは、「職員が主体的に取り組めているので、この活動を始めてよかったと思います。活動では、朝に実施するメリット、夕方・夜に実施するメリットがあるかと感じています。学校へ登校するまでの短い時間で現在は実施していますが、参加している小学生からも出ている放課後にも何かできることはあるか、職員と検討していきたいと思います。職員やこどもたちから『こんなことをしてみたい』という声を把握し、施設としてできることを今後もおこなっていきたいです」とメッセージを述べました。 |

|

|

| 【取材担当者のコメント】(福祉部:上田) |

| 普段のつながりから居場所づくりへ |

| 今回の取組みは、多職種・多機関と集まる機会があり、関係をつくることができていたことから、居場所づくりにつながりました。これまでは地域の高齢の方と交流はありましたが、こどもとの交流はなかったなか、「はやねはやおきクラブ」を実施していることで、こどもと交流できる機会となり、施設にとってもこどもを取り巻く状況を把握できることにもつながりました。 |

| 参加するこどもたちのなかにはお友達を連れて参加するこどもも多く、初めはどのような施設かわからなかったこどもも、職員と交流するなかで、冗談を言い合える間柄になっています。 |

| 「はやねはやおきクラブ」は、福越さんからのメッセージのなかでもありました、活動を朝に実施するメリット、夕方・夜に実施するメリットがあるかと思いますので、職員とこどものつながりを通して、様々な取組みに発展する可能性も感じられました。

|

| ※本記事は、広報誌「大阪の社会福祉」令和7年7月号掲載記事に基づき作成しています。 |

| 社会福祉法人 大阪婦人ホームのHPはこちら |

つながる、一歩踏み出す。

つながる、一歩踏み出す。