2025.09.08

活動者の広げ方のススメ8 地域活動に携わっているからこそ出会える方、できる経験がある魅力

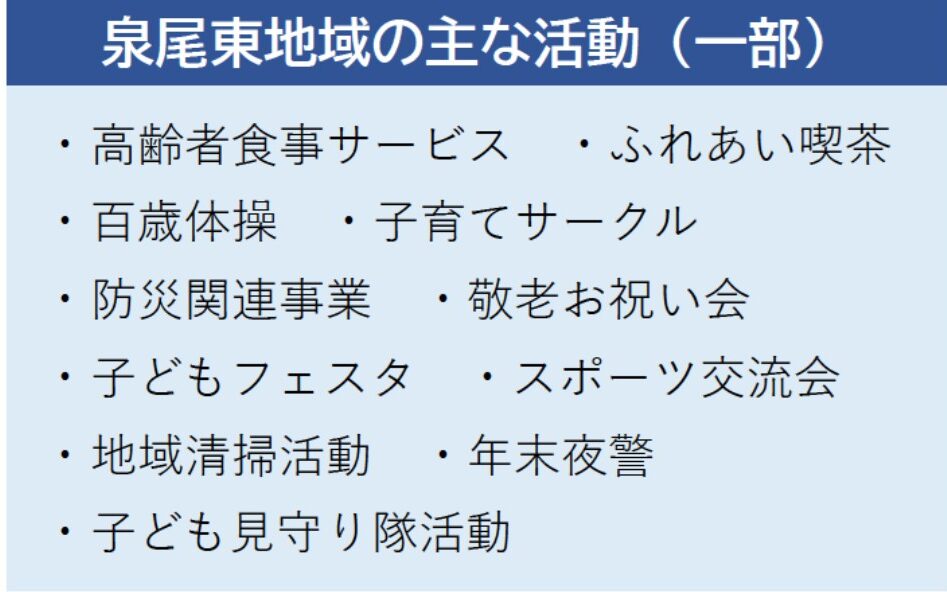

| 新たな担い手の発掘をめざして、市内各区・地域の工夫をこらした取組みを紹介しています。(「活動者の広げ方のススメ1~7」は、令和6年1~4、7、11、令和7年2月号に掲載) |

| 今回は、大正区泉尾東地域社会福祉協議会の会長を務める山本文雄さんに地域での取組みや思い、今後の活動の担い手づくりを広げていくための工夫点などについて、お聞きしました。 |

| あわせて、当地域の取組みの一つで、令和7年5月18日に開催された「宿題カフェ」に訪問し、活動者の小松真里さんと向井信子さんにも活動するうえで大切にしていることや今後の展開などについてお聞きしました。 |

| 泉尾東地域は、大正区の北東部、国道43号線の南側に位置しています。令和2年度国勢調査によると、当地域の人口は8,481人です。 |

▲泉尾東地域社会福祉協議会会長の山本さん |

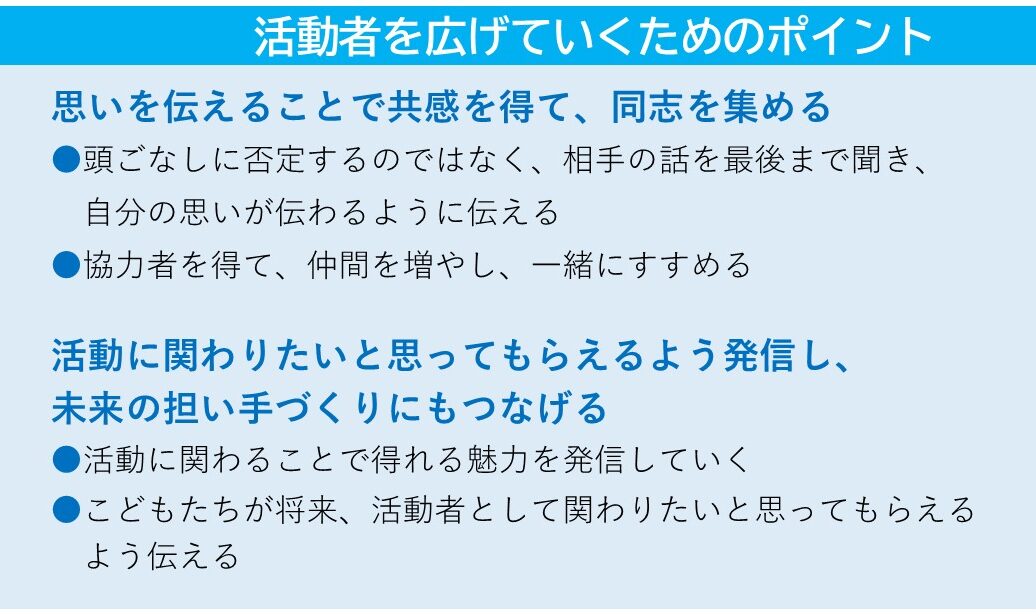

| 相手の話は最後まで聞き、自分の思いを伝えて共感を得る |

| ― 地域活動を始めるに至ったきっかけについて教えてください |

| 山本 地域活動に携わるようになったのは、父親がもともと活動しており、そのまま受け継ぐことになったのがきっかけです。現在は、地域社会福祉協議会(以下、地域社協)やまちづくり実行委員会、大正区民生委員児童委員協議会などの会長をはじめ、保護司や総務省行政相談委員等の活動もしています。 |

| ― 長年、地域で活動していることから、活動の魅力や活動を続けることができる原動力について教えてください。 |

| 山本 長年地域で活動していますが、いろいろな活動に関わっているので、書類作成もあり、忙しくて大変です。昔は夜中に電話がかかってきて暴言を吐かれたり、私の力ではどうにもならないお願いもあり、どうしたらいいものなのかと考えていたことは懐かしい思い出です(笑) |

| ただ、さまざまな活動に関わっていたからこそ、出会うことができた方が多くおり、このつながりは財産となっています。また、人前で話す機会やICTを学ぶ機会もあったりと、貴重な経験ができています。 |

| ― 活動するなかで、大切にしていることや意識していることを教えてください。 |

| 山本 活動するうえで大切にしていることは、自分の思いが伝わるように伝えることです。また、一人ではできることに限界があるので、協力していただけるよう、自分が見本となるように意識して行動しています。 |

| 特に、令和2年に会館の建て替え工事をすることになり、ご理解いただけるよう地域会議などで、自分の思いも込めて説明しました。その結果、協力者を得ることにもつながりました。 |

| ほかでは、傾聴も大切にしています。できること、できないことがありますが、頭ごなしに否定するのではなく、相手が言っていることを最後まで聞くように努めています。 |

▲建て替えた会館前のスペースでオープンテラス席をつくってのふれあい喫茶

|

| ― 最後に泉尾東地域、ひいては大正区が、どのようなまちになってほしいと考えますか? |

| 山本 やはり、ここに住んでよかったと思ってもらえるよう、‟ええまち大正”にしていきたいです。そのためには、地域活動を継続・推進していく必要がありますが、担い手を広げていくことが課題となります。地域社協の活動に限らず、民生委員・児童委員や保護司などでも困っている現状です。 |

| 任意の活動ですので、なかなか難しいですが、活動に携わることでの魅力、思いを知ってもらえるよう伝えることが重要かと思います。小学校に行って、大人になったら地域活動に関わりたいと感じてもらえるよう、こどもたちへ話したこともあります。 |

| また、しばりをきつくしないこと、上から物を言わないこと、できる時に少しでも活動していただくなど、試行錯誤しながら活動の担い手を広げていきたいと思います。 |

|

| それぞれが自由に楽しく過ごせる場 |

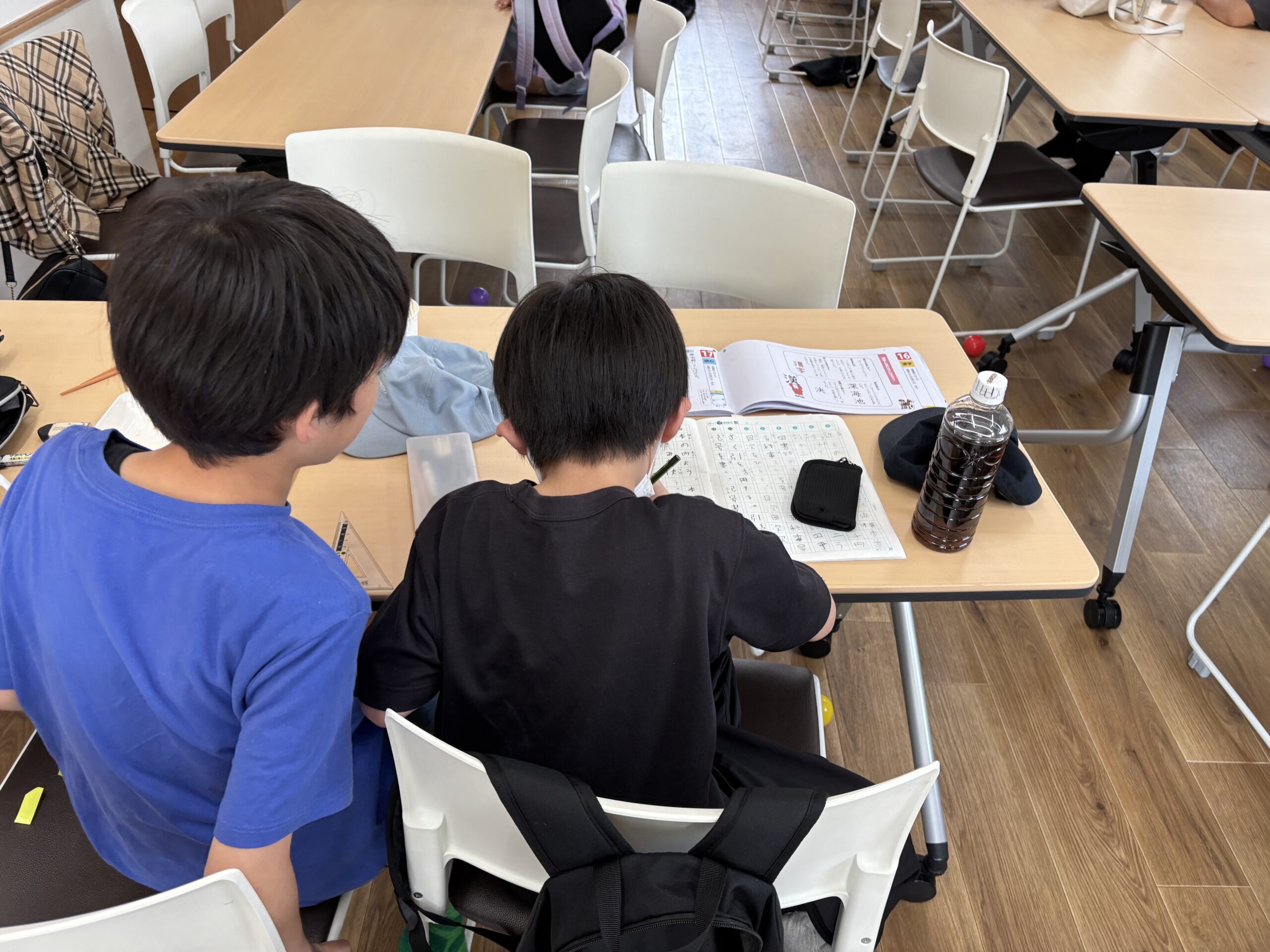

| 宿題カフェは、毎月第3日曜日に泉尾東福祉会館にて、小学生を対象とし、午前10時から午後2時まで開設しているこどもの居場所づくりの取組みです。取材当日は約50人の参加がありましたが、過去一番多かった時では70人を超える参加があったとのことです。 |

| 参加したこどもたちは、学校の宿題をする子、ゲームや会館前のスペースで鬼ごっこをして遊ぶ子、工作等のレクリエーションを楽しむ子など、それぞれが楽しいひと時を過ごしていました。お昼には、活動者の方々が手作りの食事を提供しており、取材当日のメニューは肉じゃが、小松菜とツナの炒め物、大根とポテトチップスのサラダ、シロナの味噌汁でした。 |

▲学校の宿題を終わらせて、遊びに熱中しました |

| 運営では、女性部などの地域活動者、ボランティア、同地域にある福祉施設の職員などが協力して活動しています。 |

| この取組みは、平成30年から活動していますが、最初はこどもたちへ情報が届いていなかったことから、活動者がのぼりを持って公園等を回り、こどもたちを誘って集めていたこともありました。学校でチラシの配布や町会掲示板へのポスター掲示、泉尾東e回覧での発信をおこない、保護者や地域の方々へ広く周知しています。 |

▲宿題カフェ活動者の方々(小松さん:後列一番左、向井さん:前列一番左) |

| 参加者から活動者として帰れる居場所に |

| 活動者の小松さんは、「この活動は、学年が違うこどもたちが交流できる機会にもなっています。また、いろいろな助成金や食材の寄附をいただけるよう、申請して活動の継続につなげています。お金や物資の確保も必要ですが、今後も活動を継続していくためには、活動者を増やしていく工夫が重要です。ただ、こどもの活動であるため、誰でもといかず、この活動に参加したこどもたちが卒業して中学生、高校生、大学生と大きくなった時に、お手伝いで参加してくれれば、うれしいなと思っています」と話しました。 |

| 続けて小松さんは、「会館は民家に囲まれているため、こどもたちの元気な声がご近所に迷惑をかけることもありますので、『声のボリューム下げて』などの声かけをしています。こどもなので、さまざまのことがありますが、守ってほしいルールを伝えつつ、こどもたちと毎月楽しく奮闘しています」と語りました。 |

▲「美味しい!」「野菜苦手」と笑顔で正直に感想を伝えるこどもたち |

| 反対にこどもたちからパワーをもらえる場 |

| 同じく活動者の向井さんは、「こどもたちはパワフルでにぎやかなので、大変で疲れますが、活動者のみなさんやこどもたちと関われて楽しいですし、こどもたちの成長を間近で見ることができる喜びがあるので、活動のモチベーションアップにつながっています。活動する際には、毎回保険をかけていますが、幸いにもまだ現在のところは、大きなケガをするこどもは出ていません」と話しました。 |

| また、向井さんは、「個人的に泉尾東地域は、一人っ子のこどもが増えていると感じています。学年が違う年上・年下と関わることで、同い年ではない人との接し方を学ぶ機会にもなっています。今後は、そうめん流しや水遊びなど、こどもたちに何がしたいかを聞きながら、こどもたちが喜ぶことを続けていきたいです」と述べました。 |

|

| ※本記事は、広報誌「大阪の社会福祉」令和7年7月号掲載記事に基づき作成しています。 |

| お問い合せ:大阪市大正区社会福祉協議会 |

つながる、一歩踏み出す。

つながる、一歩踏み出す。