2025.07.03

防災イベント SONAERU PARK

| 楽しく学び、防災を再確認 |

| 令和7年1月11日(土)午後1時~4時に、住之江区のGORILLA HALL OSAKA(ゴリラホールオオサカ)で、災害を楽しく学ぶ「SONAERU PARK」が開催されました。 |

| この取組みは、SONAERU PROJECT実行委員会が主催となり、住之江区社協も協力し、老若男女問わず楽しく災害を学ぶことができるイベントとして企画されたものです。 |

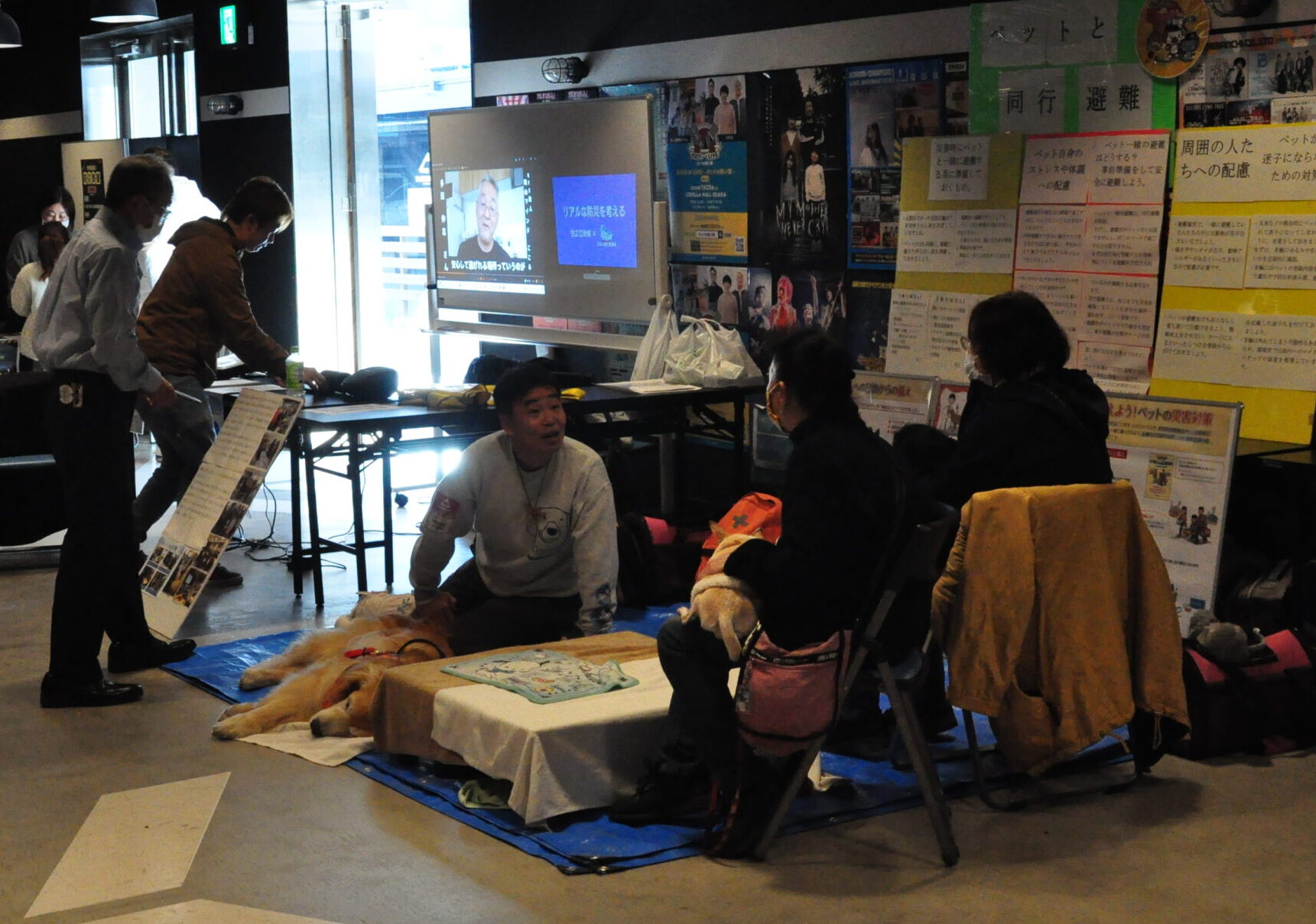

| 会場内では、区社協による災害ボランティアセンターのパネル展示、セラピードッグ体験、企業による防災グッズ展示などがおこなわれました。 |

| また、ステージ企画として、気象予報士・防災士の蓬莱大介さんによる講演と、「能登半島地震の現場経験から災害時の役割と重要性」と題して、区社協職員も登壇するトークライブがありました。 |

▲さまざまなブースを設け、楽しく防災を学びました

|

| もしもに備えて、何が必要か |

| トークライブでは、被災地支援経験のある区社協の山田直宏見守り相談室管理者と西田樹地域支援担当主事、災害支援団体「四番隊」代表理事の伊藤純さんから、災害ボランティアセンターの役割や被災地支援の取組み、経験を通して必要だと思う防災について話がありました。 |

| 西田主事は、災害ボランティアセンターについて説明した後、「今回の令和6年能登半島地震で、近畿ブロックの社協職員とともに第17クール(令和6年3月28日~4月3日)として、七尾市災害ボランティアセンターへ派遣されました。想定していた以上にボランティアの方々が、災害ボランティアセンターの役割を把握されており、認知されていることを実感しました。一方で災害ボランティアセンター運営に関わってくれる地元住民が少なかったことに課題を感じました」と話しました。 |

| 伊藤さんは、「各家庭での備蓄において、モバイルバッテリー一つでは、やはり足りません。ポータブルバッテリーぐらいが必要だと思う一方、備蓄品は個人的には3日分までは必要ないと思っています。特にTVで報道されている避難所は物資が多く届く傾向にあるため、そこに避難することも一つの方法です。異なる意見もあるかもしれませんが、自分に合った備蓄をすることが大切であり、各々の状況をふまえ、自分で考えて備蓄し、防災につなげてほしいです」と話しました。 |

| 続けて伊藤さんは、「被災地に向けて物資で支援する際には、支援先の状況、避難している人の層を把握する必要があります。今回の令和6年能登半島地震で、赤ちゃん用のオムツや生理用品等が必要かと思って届けに行きましたが、高齢者が多く避難しており、入れ歯の洗浄剤や介護用品等の方が必要でした。この経験から、現地の状況を知ることの大切さに気づきました。また、支援してもらえるように助けてと言える受援力も大事だと感じました」と語りました。 |

| 山田管理者は、伊藤さんからの話を受けて、「受援力は平時も災害時も大切と私も感じています。自ら助けを求めることが苦手な方は多くおり、他の人に比べて私は大丈夫などと言われることは普段の業務のなかでもよくあることです。ただ一人ではできないことは多く、助けてと普段から言い合える関係をつくることが重要だと活動しながら実感する毎日です」と語りました。 |

▲区社協展示ブースで、災害時の社協の役割を啓発

|

| 備えを強化するために |

| トークライブをふりかえって、山田管理者は、「平時から地域住民、関係機関、NPO、企業などの団体と連携し、災害時には助け合える関係をつくれるよう、取り組んでいきたいです。社協は、実災害に即し、災害ボランティアセンターの開設とともに、災害という特殊な環境のなかで業務遂行していく必要があります。2年前に区社協内に防災プロジェクトチームを立ち上げ、研修もおこなっています。災害時に適正な対応ができるよう組織力を強化していきます」と話しました。 |

| 西田主事は、「まだまだ災害について勉強不足な点が多いため、災害に『備える』ことを改めて考えていきたいです。さまざまな情報をキャッチしていくためにも、多種多様な団体と関わりをつくっていきたいです。また、災害ボランティアセンターや社協の役割を多くの人に知ってもらえるよう発信していきたいです」とふりかえりました。 |

▲トークライブでいつかに備える重要性を啓発(左から西田主事、伊藤さん、山田管理者)

|

| ※本記事は、広報誌「大阪の社会福祉」令和7年3月号掲載記事に基づき作成しています。 |

| お問い合せ:大阪市住之江区社会福祉協議会 |

つながる、一歩踏み出す。

つながる、一歩踏み出す。